一

“真理愿意被千万人所追求,艺术希望被千万人所爱戴”。1927年,雄心勃勃的岩波茂雄(1881-1946)在新创刊的《岩波文库》发刊词中如是写道。“过去总有人为了愚民,将学术与艺术封闭在狭隘的学堂之中,如今本书库的目的在于,应广大进取的民众要求,将知识与美从特权阶级的垄断之中夺回来。将独具生命的不朽之书从少数人的书斋和研究室中解放出来,与街头大众相伴……以此为社会提供人人皆需的生命提升之资料、生活评判之原理”。

1927年,《东京朝日新闻》广告与《岩波文库》初版

由于以往的图书定价非常昂贵,一般读者无法负担,《岩波文库》将以低廉的价格给读者提供方便。于是,就有了上文所说的“从特权阶级的垄断解放出来”云云。但这种做法并非岩波书店首创,毋宁说是它的经营遭遇到其他出版社的挑战后的应对之策。1927年10月,改造社在各大新闻纸面上发广告,称预计刊行37卷本的《现代日本文学全集》,“菊判”、上制本、使用6号活字印刷,假名标注,“三段组”,各卷平均500页,一元钱一册。改造社也宣扬“断行我社出版的大革命,将艺术从特权阶级中解放出来给全民众”。

广告中的“菊判”是指原纸规格636mm×939mm。它原本是日本从美国进口的纸张的尺寸。当初只打算在报纸上使用,后来也被其他出版物使用。“菊判”这个名字的由来是因为进口纸的商标使用了大丽花,和菊花很像。“三段组”是指在同一页纸面上,会分三行排版,方便读者阅读。《现代日本文学全集》将明治以来的文学作品以作家的别次编撰而成,通过大量生产以压低价格销售,一时间大获好评。发表广告后不到一个月,《全集》的预购订单超过了35万部,在第二次广告后,更是惊人的达到了60万部以上。此后,春阳堂、新潮社、平凡社都开始了类似的《全集》计划。

改造社《现代日本文学全集》的预约广告

前一年的1926年,岩波书店新刊的93种图书中,一元钱以下的仅有3种。从文艺书的单行本价格来看,中勘助的《银钥匙》是“四六判”(规格为宽788mm、长1091mm),“上制本”(硬纸封装),318页,定价2元30钱。野上弥生子的《人间创造》“四六判”,“上制本”,404页,定价与前者相同。长与善郎的《菜种圃》“四六判”,“上制本”,426页,定价2元50钱。改造社新出的“菊判”、三段组、500页的“元本”书,好几本才等于岩波书店一本书的容量。所以,改造社的“元本”书等于是破坏价格市场的行为了。岩波茂雄面临巨大的经营压力,他批判道,“近期,业界流行大量生产、预订出版。暂且不论其广告宣传的狂态,那些号称流传后世的全集,其编撰准备做到万无一失了吗?对千古典籍的翻译策划,不缺乏虔敬的态度吗?而且,不允许分售,束缚读者,迫使读者购买数十册,如此做法就是其宣扬的学艺解放吗?”。“看到市场上元本混乱的局面,我觉得很困惑。要而言之,就是压低价格去卖书。……以前五元的书现在也是一元了。所以大家都急于做廉价的书。改造社简单地说就是便宜主义。没必要的书也被纳入进来了”,“若不做点什么真的难以忍受”。

岩波的批判,让人想起本雅明・瓦尔特(Walter Benjamin,1892-1940)在《机械复制时代的艺术作品》(1935年)中对“灵光”(Aura)的讨论。“灵光”是指潜藏在艺术中有关灵气的感觉。由于此前技术不发达,艺术很难被复制,其“灵光”需要依赖艺术家的天赋与个性。而随着摄影、电影等现代科技的发展,艺术被无限复制,在各种场合被利用。于是,“神像被搬下了神坛,赞美歌变成了流行乐”。艺术失去了“崇拜价值”,仅剩下“展览价值”。

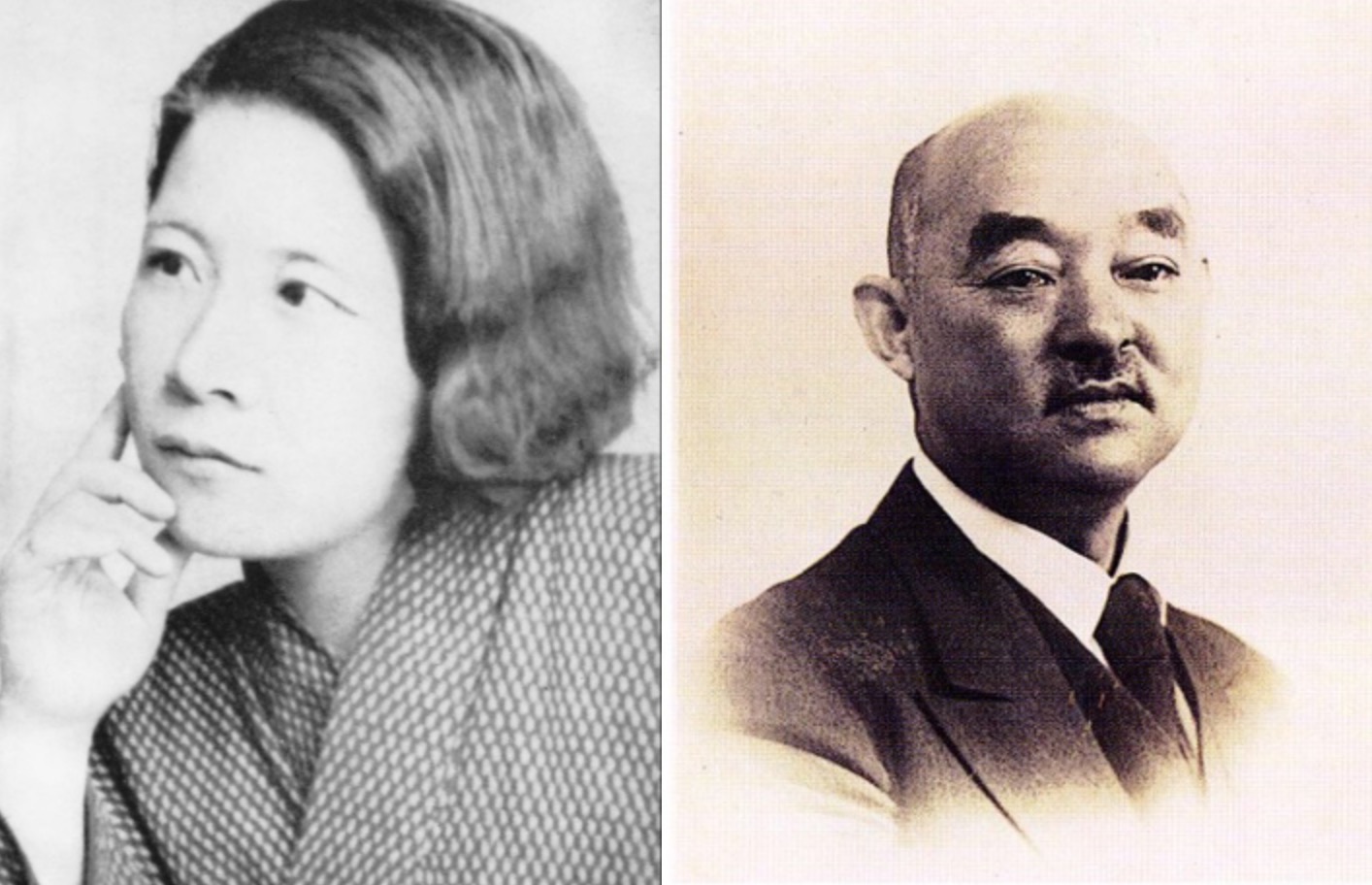

本雅明・瓦尔特在《机械复制时代的艺术作品》;山本实彦

除了岩波对大量生产复制的低廉商品的厌恶以外,据岩波书店的管理者,也是岩波的女婿小林勇(1903-1981)回顾,岩波茂雄与改造社的老板山本实彦(1885-1952)的私人关系也不太好,因为“据说那些接触过山本的作者们都不由得被山本粗犷而又有人情味的性格所吸引,这种感觉令岩波不太高兴”。“可是无论岩波怎么批判改造社,读者们还是对山本趋之若鹜,别的出版社也纷纷追随效仿。当然岩波也不可能无所事事,他找朋友们商量,拿出了几个方案”。其中也有人提议做一套《世界文学全集》,但它被新潮社抢先一步。1927年1月30日,新潮社在《东京朝日新闻》上打出了《世界文学全集》两整版的广告,其预约人数也达到了58万部。书籍的大量制作与廉价销售已经是大势所趋了。

二

与其他出版社相比,《岩波文库》另辟蹊径,在甄选书本、销售方式与制本方面大做文章。首先,它瞄准的是古典的普及。岩波将文库定位为“古今东西的典籍,自由选择的普及版”,出版的读物必须是“横亘古今东西,无论文艺、哲学、社会科学、自然科学何等种类,万人必读的、真正有古典价值的书”。岩波在“一高”(战前日本第一高等学校)时期的好友,战后成为文部大臣的安倍能成(1883-1966)指出,“对《岩波文库》最重要的评价,就是它尊重古典,岩波认为古典的普及程度,能直接显示出一国的文化水平,因此,即使经济价值高,但缺乏实质价值的书,也不能编入书库;有时著者出于谦虚,说这种拙作就收入文库吧,岩波反认为是荒谬的说法;即使作为单行本同意发行,也会拒绝编入到文库中。岩波说,他就是这样尊重、爱护文库,并严加甄选的”。

安倍能成与岩波茂雄

岩波后来回顾道,“即使是卖不出去的书,我也要尽力提高其质量标准。我不单纯是为了卖书,而是要尽可能地维持古典的价值。因此,即使卖不掉,没有普及性的书也要将其纳入文库。……通过坚实的内容,不断地提高古典的永久的价值水准。特别是没有普及性的,但非常具有参考价值的书,只要对学问有意义,我就将其纳入文库。这就是我的策略”。

岩波的这种态度可以说与他在一高时期经历的教养主义文化熏陶紧密相关。所谓“教养主义”,是指“通过文化享受以达人格之完成”(筒井清忠)或“以人文学的读书为中心完成人格的形成”(竹内洋)。这里所说的“文化”与“人文学”,很大程度上是指德国古典教育。它让人想起黑格尔(Georg Friedrich Hegel,1770-1831)在柏林大学的著名演讲,“人应尊敬他自己,并应自视能配得上最高尚的东西。精神的伟大和力量是不可以低估和小视的。那隐蔽着的宇宙本质自身并没有力量足以抗拒求知的勇气。对于勇毅的求知者,它只能揭开它的秘密,将它的财富和奥妙公开给他,让他享受”。

红野谦介指出,“教养”是指在20世纪初期,随着日本高等教育体制的建立,且变得体系化后,不满足于形式主义教育的学生们试图在“课外”的教育中进行文化积累的知识生活。“修养”意味着接受既存的价值观,而“教养”意味着怀疑它。价廉质美的《岩波文库》很快成为青年学生的追捧的对象。夏目漱石的门生森田草平(1881-1949)回顾道,由于岩波书店出版的书口碑非常好,“就形成了只要是岩波书店出版的书籍,不管是什么都能信任这样的口碑。不止各大学、各高等学校的学生这么认为,未参加正规学业的民间好学青年为了不被人认为没文化,也这么想。甚至,民间青年对岩波书店更加信任。岩波书店彷佛成为了一所私设大学”。

森田草平与大宅壮一

安倍能成发现,“无论在战时还是战前,年轻女性等甚至将在电车中读它(《岩波文库》)作为一种虚荣,其普及程度可想而知,以至于有人称为岩波文化的弊病。在我担任校长的一高,忙于打工的学生们在工厂、在走廊、在宿舍熄灯后厕所的一角贪婪地阅读的,正是《岩波文库》”。于是,社会上就出现了一种叫做“岩波男孩”“岩波女孩”的说法。《岩波文库》作为一种“文化人的徽章”,会被青年学生刻意地从书包里把红带书(岩波文库将系列用颜色标记,红色为外国文学)显露出来以供人发现,像是一种接头暗号一样,吸引志同道合的人。

1936年3月,大宅壮一(1900-1970)在《现代出版资本家总评》(《日本评论》第11卷3号)中如是评价岩波。“岩波至今固执于学术的特殊性,其文化意义暂且不提,岩波自身的经营策略可谓贤明。在这个元本时代,各出版社竞争出版通俗读物,大量生产,获得巨额利益。在这个时代,只有岩波没有随波逐流。他并未降低自己的品格。岩波的学术文化并不是经营上的伪装。……学术文化本身其实对其所厌恶的舆论界反而是非常得心应手的。掌握这种诀窍且取得巨大成功的,是岩波”。因此,竹内洋认为,教养主义之别名也可以说是岩波文库主义。

三

《岩波文库》的销售方式也不一样。“此文库摒弃预约出版的方法,读者可以在自己想要的时间,随时随地自由地购买自己想要的书籍。价格低廉,便于携带”。 此前,改造社与新潮社的《全集》的全集都是预约制,书店每月定期寄送一本,读者无法自由选择。改造社甚至对预约到最后一卷的人赠送书架。这种捆绑销售的方法可以说是绑架了读者,其阅读兴趣也会极大的受制于《全集》的选题。但在改造社和新潮社看来,“元本”的构想本来就是针对有装饰一套全集的空间和可以拥有那种生活方式的读者。据说,当时的中产阶级女儿的嫁妆就有一套摆在客厅的整版《全集》。当然,这是装点门面用的,证明自己也是个“文化人”。永岭重敏还指出,在当时,对没有固定收入的读者群体来说,预购《全集》的每月一元钱开销,其实也是一笔不小的负担。《岩波文库》分册销售的模式,解除了这一批读者的购买限制,填补了商业上的空白。在这个意义上,《岩波文库》可以说改变了改造社“元本”的概念。此外,《岩波文库》是可以装在口袋或包里携带的书籍。对于没有书房,没有放置书架空间的读者来说,《岩波文库》是可以随身携带阅读的“教养”。

1927年7月,第一批《岩波文库》的发售书目中,有《新训万叶集上下卷》、《心》、《苏格拉底的申辩・克里托》、《实践理性批判》、《古事记》、《藤村诗抄》、《国富论》上卷、《浊流·青梅竹马》、《国性爷合战・枪权三重帷子》、《战争与和平》第一卷、《芭蕉七部集》、《五重塔》、《病床六尺》、《父》、《出家人及其弟子》、《樱桃园》、《幸福者》、《号外》、《科学的价值》、《认识的对象》、《我的春天・我春集》、《北村透谷集》、《智者纳坦》、《春醒》、《朱莉小姐》、《曾我会稽山・天网岛情死》、《黑暗的力量》、《仰卧漫录》、《科学与方法》、《万尼亚舅舅》、《活死人》共计31种。

林芙美子与平福百穗

岩波文库的版型为“菊半裁”(规格为100×152 mm)。文库的装帧采纳平福百穗(1877-1933)的方案,使用的是正仓院御用古镜的图纹。平福是以《豫让》(1917年)、《荒矶》(1926年)等绘画而闻名的日本画家。

关于岩波文库的装帧,作家林芙美子(1903-1951)在《“装帧”感》(《东京朝日新闻》1937年2月15日晨报)中给予了高度评价。“我最喜欢的装帧是岩波文库。小型且装帧简单,便于携带,第一活字和纸非常清秀”。事实上,“《岩波文库》所使用的纸张,名叫别口金鸢,这是岩波严格向造纸公司发出订单,让他们特别制作的。岩波非常喜爱自己让他们生产的纸,几乎所有出版物都用它,而且不允许造纸公司将这种命名为“别金”的纸卖给除岩波书店以外的地方。造纸公司也体谅他,坚决不卖给其他出版社”。因此,《岩波文库》尽管价格低廉但质量绝对称得上精美。

在售价方面,《岩波文库》是采取了根据页数增加“★”的数量,累加价格的方式。一个“★”代表100页,20钱,“★★”是40钱,“★★★”是60钱。例如,柏拉图的《苏格拉底的申辩・克里托》、幸田成友校订的《古事记》、樋口一叶的《武士・青梅竹马》、近松门左卫门的《国性爷合战・枪权三重帷子》、幸田露伴的《五重塔》、契诃夫的《樱桃园》、托尔斯泰的《活死人》等14种,都是一个“★”20钱。岩波书店的纪念版夏目漱石的《心》、康德的《实践理性批判》、岛崎藤村的《藤村诗抄》、仓田百三的《出家及其弟子》、岛崎藤村编辑的《北村透谷集》是“★★”40钱。事实上,讨厌价格战的岩波其压缩成本的方式远胜于改造社。如果是20钱一本书,相对于改造社的一本元本,岩波文库是五本。当时在中央公论社工作的编辑木佐木胜(1894-1979)写道,“上个月发表的《岩波文库》现在成了话题,如果正如它所宣传的那样,它以文库的形式收录古今东西大文豪的作品,且以廉价销售,那么全盛期的《元本文学全集》也会受到打击”。

岩波文库的装帧

据说,改造社对《岩波文库》非常慌张,即刻又策划了《改造文库》,分社会、经济、政治、哲学、思想、历史、文学、艺术、美术九大类,统一采用四十开灰色布面精装,排版细密。针对《岩波文库》的一个“★”20钱,《改造文库》的定价为10钱,意图正是要打垮《岩波文库》。可岩波在甄选内容、纸质优良、印刷清晰的基础上,又将原本一个“★”的分量增加到接近“★★”的分量,以此对抗改造社,结果获得了胜利。

1927年的物价大概是,东京市的咖啡一杯10钱,咖喱饭10-12钱,面包17钱一斤,石油一升18钱,理发50钱,一克黄金1元37千,一个小学教师的初入职月薪50元,大学毕业银行新进职员月薪70元,大学学费一年(庆应义塾大学文科)140元。

正如很多人指出的一样,《岩波文库》的商业灵感最早源于德国的《雷克拉姆文库》(Universal-Bibliothek)。《雷克拉姆文库》1867年创刊至今,以低廉的价格向人们提供了文艺、哲学、自然科学、社会科学等广泛类型的书,其活动成为德语圈人们提高知识、教育的重要媒介。一高时期的岩波就是《雷克拉姆文库》的热心读者。他的第一外语就是德语,而且整个日本知识界的“德国崇拜”思想非常严重。模仿《雷克拉姆文库》出版《岩波文库》,也是岩波茂雄最为成功的商业战略之一。事实上,据尹敏志考证,日本的文库风潮也影响到了中国。1935年8月上海《申报》上,王慈发表题为《日本出版界的文库化》的文章。他介绍了《改造文库》和《岩波文库》:

以上两种文库,闻其年销数每册均在一万以上,与国内出版物比较起来,实有天壤之别。考其原因,是在:“内容丰富,小巧经济”。例如最近《岩波文库》发行的鲁迅选集(佐藤春夫,增田涉合译,本年6月15日刊出),内有《孔乙已》《风波》《故乡》《阿Q正传》《鸭的喜剧》《石碱》《高先生》《孤独者》《藤野先生》《魏晋文学上海文艺一瞥》《鲁迅传》等13篇,约20万余字(278面),而其售价仅40钱(约合国币3角)。倘在中国购买,则既要买《呐喊》,又要买《彷徨》,就此二册的售价,已在一元以上。这样一比,怎能不使购买者骇而咋舌?中国出版界即无经济崩溃原因,亦不得不衰颓下去?希望国内出版家对于日本出版界的趋向文库化,有所借镜。

《雷克拉姆文库》广告;1828年,雷克拉姆出版社在莱比锡成立

当时的中国出版界已有上海商务印书馆王云五(1888—1979)出版的《万有文库》,也主打便携与廉价,“以人生必要的学识,灌输于一般读者”为口号,自1929年问世到抗战全面爆发中断,总共出版了四千多种。

四

《岩波文库》一经发售,就受到读者的狂热支持,取得了成功。1927年7月刊行以来,不到半年内出品100万部。岩波书店的顾问曾志崎诚二写道,“这期利润主要依赖文库。在不景气时取得了好成绩”。岩波很高兴。从读者那里接二连三地收到感谢信,其中有读者说,“我将所有的教养托付给岩波文库”。岩波自己也感慨万千,“做书店以来,我终于觉得自己做了一件好事”。

但《岩波文库》也并非被所有人理解。例如,“关西方面的书籍零售商们团结起来,不销售《岩波文库》,理由是如果不断发行这么便宜的书,自家的生意就糟糕了”。幸亏这是小规模的抵制,要不然《岩波文库》可能陷入有价无市的窘境。在最开始策划的时候,“岩波的作者们,特别是有实力的东北帝国大学教授们及其他人等,以无系统性、经济上有担忧以及廉价书会削减著者的版税等理由,反对这一策划”。

岩波自己其实也是个三天晒网,两天打鱼的人。根据小林勇的回忆,“1927年年初,发行文库的计划确定下来后,我比以前更忙了。岩波一般在事情最开始时很上心,但一旦做起来就经常交给别人了。在发行文库这件事上也是如此。刚开始时岩波充满热情,可是中途由于书店的经理不太积极,所以他的态度也逐渐冷淡下来。一个人负责编辑工作的我对此十分生气,不再与岩波说话了。……我当时每天拼命工作,想的就是多做点普及古典作品的事情。长田干雄是我的工作搭档”。

小林并非言过其实。安倍能成也指出,除了小林勇与长田干雄(1905-1997),对文库出版最重要的人物还有三木清(1897-1945)。他写道,“时任京都帝国大学教授的波多野精一欣赏三木清出众的才华,曾经在波多野的斡旋下,由岩波出资供三木留学德法,两三年后回国。三木的才学也为西田几多郎所欣赏,但他由于才气奔放和性格上的缺点,树敌颇多,在他毕业的京都大学不得志,便来到东京,在法政大学执教。但从昭和初期起,三木作为出版的策划人、作者选定的助言人、广告宣传的作者,及岩波的顾问,一直为岩波书店工作。……文库是有赖当时还年轻的小林、长田的热情和努力,还有三木的指导和建言的功劳,才得以完成的”。

从左至右,小林勇、斎藤茂吉、中谷宇吉郎

三木清在京大留学期间就被视为是“空前的秀才”,在留学德国期间师从海德格尔,对欧陆哲学有独到的见解。日后,他在太平洋战争期间成为内阁总理大臣近卫文麿的智囊团“昭和研究会”的核心成员。不过,当时的他还只是一个穷学生。岩波期待在欧洲的三木可以反馈一些欧洲哲学的最新研究成果。于是,三木翻译了恩斯特・霍夫曼的《柏拉图学说中善的作用》,刊载在新创刊的岩波杂志《思想》(1923年11月)。此外,三木自己也发表了一篇题为《博尔扎诺的“命题本身”》的评论。这是他自己在海德堡大学上课时的作业。

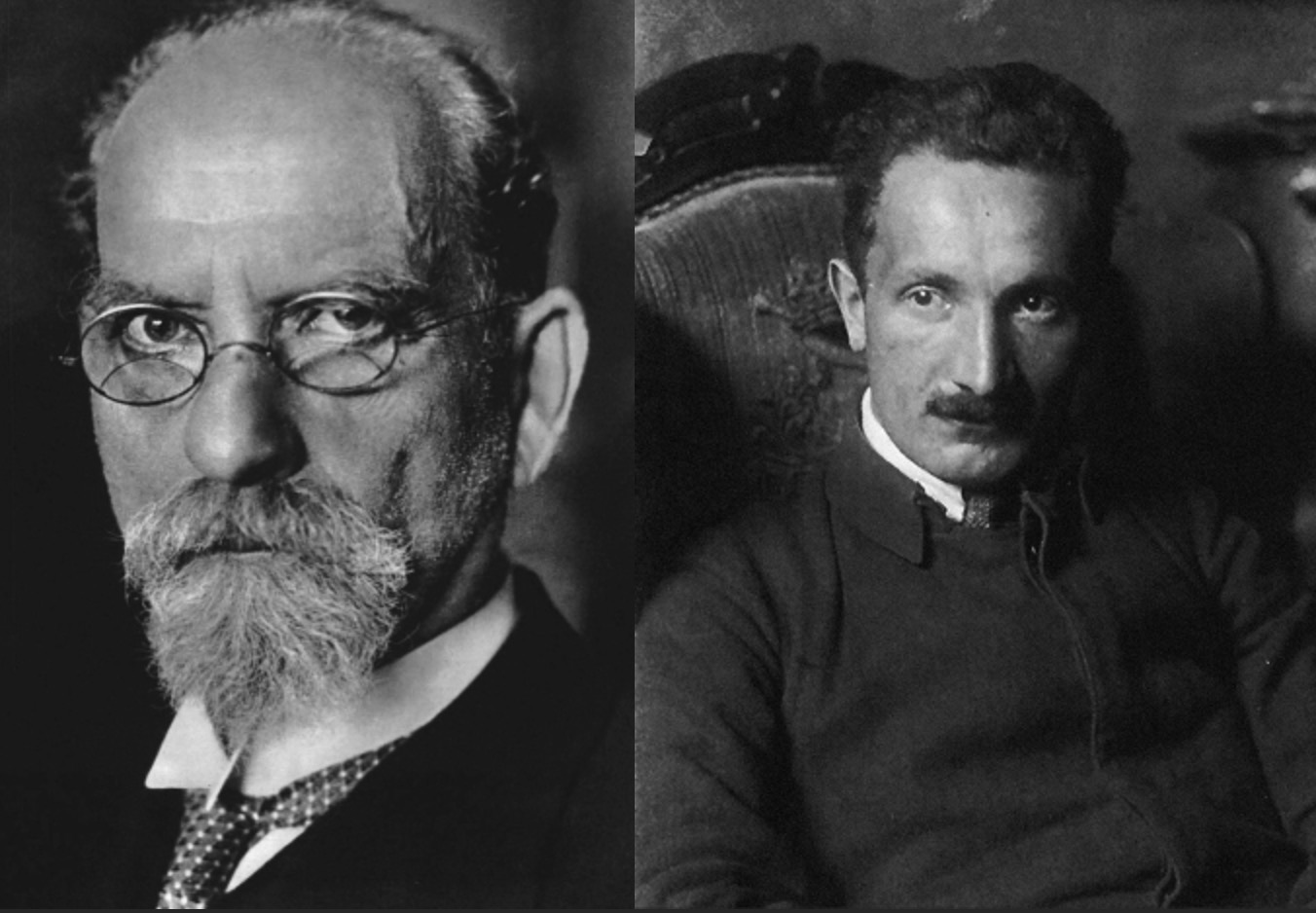

1923年10月,三木“期待听到哈特曼的Hegel和海德格尔的Aristoteles”,搬去了马尔堡大学。但他在日记中写道,“我对哈特曼教授非常失望。他以非常theatralisch(装腔作势)的态度讲课。不管其问题的处理方式如何,其思考方式是非常bequem(舒适、安逸的),太billig(廉价了)”。但三木高度评价了刚刚作为青年副教授上任的33岁的海德格尔。“我觉得他具有摆脱胡塞尔的现象学中残留的Naturalismus(自然主义)倾向,建立精神生活的现象学。我觉得他的努力很有意义。亚里士多德的研究班也非常的eigenartig(独特),学到了不少东西”。

胡塞尔与海德格尔

1924年8月,三木搬到了巴黎,继续进行研究。在巴黎,他与欧洲游学期间的安倍能成会面。他向岩波报告说,“安倍能成氏来了,终于有个可以说话的人,非常高兴”。在巴黎,三木做了很多关于帕斯卡的研究,其成果不断的发表在《思想》上。1925年,为期三年的留学结束后,他集结成《帕斯卡的人间研究》(1926年6月)在岩波书店出版。归国后,他先就任第三高等学校的教授,后作为法政大学教授移居到东京。他每周至少会到岩波书店一次,给这里带来了“清新的空气”, “成为了各种事物的咨询对象”。据小林勇回忆,“只要我向他请教,他都会条理清楚地解答,其学识之深、涉猎之广令我惊讶。他的解释和批评既富有新意,又十分贴切。三木对我来说是一个充满魅力的人,他十分了解那些老专家、老前辈们的本领,说起来毫不客气”。

西田几多郎与三木清;文库版《帕斯卡的人间研究》

事实上,岩波老一辈的人脉都相继离开了东京。“书店创立初期的助言人、顾问阿部次郎,以及《漱石全集》出版后和岩波关系密切的小宫丰隆,都去了仙台的东北帝国大学任教;安倍能成去了京城帝国大学;后一辈的去了京都帝国大学;作为年长者留在东京的只有茅野仪太郎和高桥穰,虽然岩波也能和他们商量,但二人都比较消极,对岩波很客气。在这一点上,三木和意气相投的小林,都有推动岩波的力量,胜过前二者”。这个时候,三木的到来,填补了岩波智囊团的空白。《岩波文库》的发刊词“真理愿意被千万人所追求,艺术希望被千万人所爱戴”正是出自三木清的非凡手笔。

五

根据小林勇回忆,在大正时代,由于文库本尚被普及,即使委托作家执笔,也有人“不同意制作那样便宜的书,或认为此种出版会减少版税收入”,甚至“在如此便宜的小形本上出版自己的劳作,非常遗憾”为由拒绝。据说《岩波文库》是“对作者支付版税定价的10%,印刷装订一万部,全部售完的话书店赚200日元”。但其中也涉及到版权问题。例如,在第一批文库的31种出版物中,岩波书店的单行本只有13种。《岩波文库》需要与作者交涉版权也要花许多时间。小林勇记载了他去春阳堂交涉岛崎藤村诗集的事。

“春阳堂已经出版过这本诗集,并买断了著作权。我决心已下,在一个早上拜访了春阳堂的店主和田利彦 ”,但他没有答应。于是,小林就去直接找了岛崎藤村(1872-1943)。岛崎最开始很不耐烦,都没让他进门,丢下一句“就这样吧”,就关门了。但小林三番五次打扰,岛崎最终开始抱怨起春阳堂了。“诗集每年都能卖两万册,可我只是最初拿了50日元”。于是,小林提议“咱们不叫‘诗集’,叫‘诗抄’吧,而且是作者的‘自选’”,就没有版权问题了。于是,“藤村逐渐兴奋起来,最终答应让我出版诗抄”。

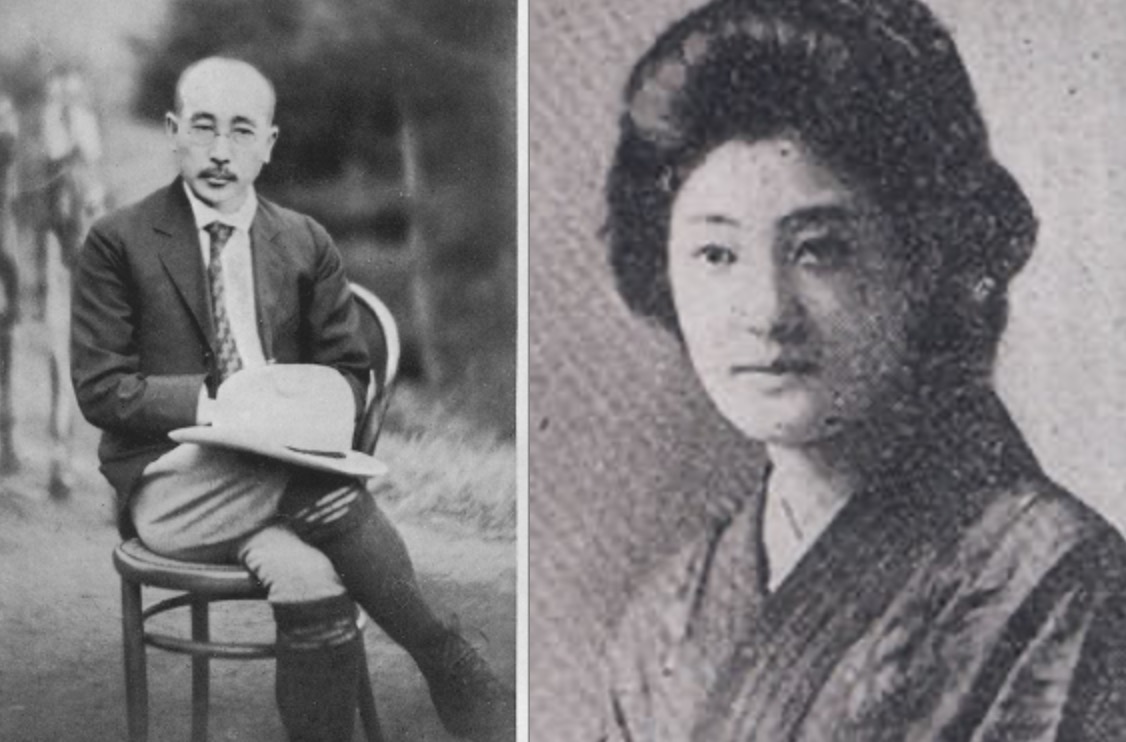

岛崎藤村与芥川龙之介

事实上,明治以来,博文馆、春阳堂,以及大正时期新起的新潮社、改造社都是以文艺书出版销售为主业的。但岩波书店对“现代日本文学”的选题比较冷淡,唯一积极参与的只有夏目漱石的《心》与《漱石全集》。1927年,芥川龙之介(1892-1927)留下“模模糊糊的不安”的遗言后自杀身亡。在给妻子的遗属中,他希望将本人全集交给他所敬爱的老师,夏目漱石《漱石全集》的出版社岩波书店出版。岩波茂雄欣然接受。但事实上,芥川在世时,二人并没有多少交道,且岩波书店未曾出版过芥川的作品。

不仅是芥川龙之介,在大正文坛上闪闪发光的德田秋声(1872-1943)、田山花袋(1872-1930)、近松秋江(1876-1944)也未曾在岩波书店出版过作品。崛起的新势力“白桦派”志贺直哉(1883-1971)、武者小路实笃(1885-1976)、有岛武郎(1878-1923)等也是如此。此外,谷崎润一郎(1886-1965)、佐藤春夫(1892-1964)、宇野浩二(1891-1961)、葛西善藏(1887-1928)等人也不例外。让人觉得意外的是,有岛武郎与情人波多野秋子(1894-1923)自杀殉情后,岩波与从文阁老板足助素一(1878-1930)发起了“有岛纪念碑”的纪念活动。尽管如此,岩波书店也没有刊行过有岛的作品。直到1927年,有岛作品的文库版发行。不过,因为是文库版,所以是其他出版社已经刊行后的再版。与小林勇交好的幸田露伴(1867-1947)在晚年也是将短篇小说交给日本评论社出版,尽管他的学术评论《芭蕉七部集评释 冬日抄》(1924年)在《岩波文库》出版。

有岛武郎与波多野秋子

据红野谦介统计,截止到1926年为止,岩波书店刊行的现代作家仅野上弥生子(1885-1985)、仓田百三(1891-1943)、古屋芳雄(1890-1974)、中勘助(1885-1965)、长与善郎(1888-1961)5个人。而这5个人,要么是夏目漱石的人脉圈,要么是岩波茂雄自己的友人。这说明,岩波书店并不主动去甄别同时代小说的优劣,而是让其他出版社发表获得好评后,再将其文库化,是一种防御性的商业策略。这就使得岩波书店不得不反反复复去争论版权问题了。为此,岩波吃了不少官司。

1933年2月11日,岩波在《东京朝日新闻》发表了一篇题为《出版权的确认》的文章,其背景是日本更正了著作权的修订案。“如果不得到原著作者的同意,即使是教科书中也不能转载”。对此,岩波表示“极大地欢迎”。“我的意见是,出版者买断了原稿的情况下理所当然要以一定的版税率再次购买,以维持持续的共同利害关系。即便是没有契约书,要进行再次出版时,得到原出版者的同意也是道义上的要求”。“但是元本流行以来,基本上是无端地二次三次出版”。“此前一直没有出版权的法令,有点不可思议”。如前所示,岩波书店自己也做过类似的“无端出版”。

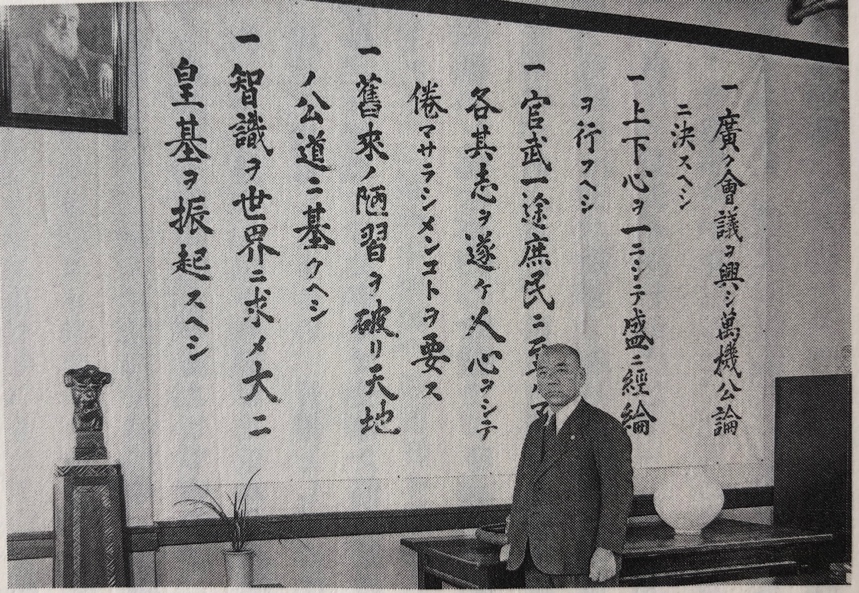

太平洋战争期间中的岩波茂雄,背景是明治天皇的“五条誓文”

在战争期间,意识到文库的抚军作用,1940年,陆军省下令收购《岩波文库》中的20种海内外的文学书各5千册,合计10万册。尽管《岩波文库》非常畅销,但还是有库存。这种巨大的军需订单让库存即可被清空了。但是,由于是军事命令,《岩波文库》的价格被压缩到一★13钱。坚持了近30年的定价销售的岩波书店也无法违抗陆军的指示。岩波在整个战争期间,采取的是两边倒的策略,一会儿给海军捐飞机,支持军国主义,一会儿又指责军国主义违背了明治天皇的“五条誓文”,称日本肯定要战败。就总体而言,岩波属于丸山真男(1914-1996)批判的那种“旧自由主义者”(Old Liberalist),这个名单还包括安倍能成、小泉信三(1888-1966)、天野贞祐(1884-1980)、和辻哲郎(1889-1960)、津田左右吉(1873-1961)等人。丸山批判道,“自明治维新以来,我国的自由主义者没能继承发展自由民权运动,也没能克服封建主义,甚至沦落到只能向军国主义投降的地步”。他们享受大正时期轻松自由的舆论氛围,但根本抵御不了法西斯主义的崛起。他们所宣扬的那种自由主义,反倒是非常容易被军国主义所利用。《岩波文库》即是其中一例。

(本文为东华大学人文社会科学基地培育项目“近代日本研究”阶段性成果,由澎湃新闻首发。)

参考文献

竹内洋,《教养主义的没落:精英学生文化的变迁史》,李凯航译,上海文艺出版社,2025年待刊。

竹内洋,《丸山真男的时代:大学・知识人・舆论界》,李凯航译,上海文艺出版社,2024年。

竹内洋,《教養派知識人の運命 : 阿部次郎とその時代》,筑摩書房,2018年。

安倍能成,《岩波茂雄传》,杨琨译,生活·读书·新知三联书店,2014年。

尹敏志,《东京蠹余录》,广西师范大学出版社,2020年。

鹿岛茂,《漫步神保町:日本旧书街通史》,杜红译,文化发展出版社,2020年。

中島岳志,《岩波茂雄:リベラル・ナショナリストの肖像》,岩波書店,2013年。

紅野謙介,《物語岩波書店百年史(1): 「教養」の誕生》,岩波書店,2013年。

十重田裕一,《岩波茂雄 : 低く暮らし、高く想ふ》,ミネルヴァ書房,2013年。

小林勇,《惜櫟荘主人 : 一つの岩波茂雄伝》,講談社,1993年。

筒井清忠,《日本型「教養」の運命 : 歴史社会学的考察》,岩波書店,2009年。

永嶺重敏,《モダン都市の読書空間》,日本エディタースクール出版部,2001年。

堀口剛,《戦時期における岩波文庫の受容 : 古典と教養の接合をめぐって》,《マス・コミュニケーション研究》第72 卷,2008,40-57页。

小林勇,《一本之道》,张伟龄、袁勇译,生活・读书・新知三联书店,2015年。

还没有评论,来说两句吧...